Parola al Cinema – Uno sguardo sulla sceneggiatura

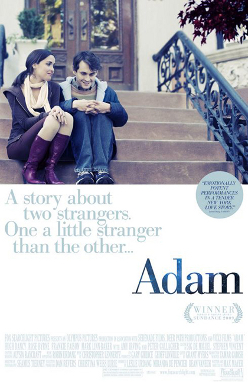

“Adam” di Max Mayer: malattia al cinema in understatement, per una retorica indipendente americana ai minimi storici

(Rubrica a cura di Massimiliano Schiavoni)

21/05/10 – Indipendente, ahinoi, non significa sempre buon cinema. Anche Adam di Max Mayer viene da una storia produttiva ben precisa, ovvero dalla fucina del cinema indipendente americano del Sundance Film Festival. Che, sia detto per demistificare una volta per tutte l’equazione di “indipendente-uguale-valido”, con gli anni ha creato una propria retorica espressiva, quasi più rigida, quantomeno sul piano estetico, dei fissi canoni mainstream. Di solito i film targati Sundance si caratterizzano per budget limitati, per narrazioni minimali, per una preminenza maniacale di sceneggiatura e prova attoriale su tutto il resto e per tematiche fintamente realistiche. In realtà, la costruzione drammaturgica è fortissima, il racconto non rifiuta mai una sua ben calcolata preordinazione, e il politically correct impazza. Domina costantemente un approccio in understatement, ossia la tendenza narrativa procede verso l’annacquamento dei conflitti, verso il rifiuto del sopra-le-righe e dell’ostentazione. Se a cavallo tra anni ’80 e ’90 l’iniziativa di Robert Redford poteva avere un senso per dare spazio ad autori e storie che il mainstream rifiutava, è pur vero che adesso, a distanza di un paio di decenni, l’estetica indipendente del Sundance si è uniformata e cristallizzata. In sostanza, se un autore mira al Sundance, sa bene come procedere, e a sua volta si allinea a una retorica espressiva condivisa. Cinema, paradossalmente, sempre meno personale, legato a codici altrettanto autoritari.

21/05/10 – Indipendente, ahinoi, non significa sempre buon cinema. Anche Adam di Max Mayer viene da una storia produttiva ben precisa, ovvero dalla fucina del cinema indipendente americano del Sundance Film Festival. Che, sia detto per demistificare una volta per tutte l’equazione di “indipendente-uguale-valido”, con gli anni ha creato una propria retorica espressiva, quasi più rigida, quantomeno sul piano estetico, dei fissi canoni mainstream. Di solito i film targati Sundance si caratterizzano per budget limitati, per narrazioni minimali, per una preminenza maniacale di sceneggiatura e prova attoriale su tutto il resto e per tematiche fintamente realistiche. In realtà, la costruzione drammaturgica è fortissima, il racconto non rifiuta mai una sua ben calcolata preordinazione, e il politically correct impazza. Domina costantemente un approccio in understatement, ossia la tendenza narrativa procede verso l’annacquamento dei conflitti, verso il rifiuto del sopra-le-righe e dell’ostentazione. Se a cavallo tra anni ’80 e ’90 l’iniziativa di Robert Redford poteva avere un senso per dare spazio ad autori e storie che il mainstream rifiutava, è pur vero che adesso, a distanza di un paio di decenni, l’estetica indipendente del Sundance si è uniformata e cristallizzata. In sostanza, se un autore mira al Sundance, sa bene come procedere, e a sua volta si allinea a una retorica espressiva condivisa. Cinema, paradossalmente, sempre meno personale, legato a codici altrettanto autoritari.

Adam mostra una non comune cura formale, e un trattamento della città di New York che, solo esteriormente, richiama l’estetica di Woody Allen. Ma sul piano narrativo è debolissimo e irritante. Se gli “autori-Sundance” danno di solito netta priorità al racconto, nel momento in cui il racconto viene a cadere, cade il film intero. Max Mayer procede secondo le coordinate assodate dell’understatement indipendente. Perciò, nell’affrontare il tema della malattia e della diversità (che tanto piace, per inciso, al cinema americano mainstream) sceglie di evitare conflitti forti e risaputi. Procede, almeno in prima battuta, secondo un pedinamento del personaggio e della sua relazione con l’esterno, anche tramite l’esperienza dell’incontro amoroso. Ma, se il tono è tenuto basso, è altrettanto vero, purtroppo, che gli argomenti utilizzati sono i più convenzionali possibili. La genialità del diverso, l’autismo come forma superiore di intelligenza e sensibilità incapace di esprimersi all’esterno e di decodificare i segni della realtà (oltretutto, l’approccio alla sindrome di Asperger è generico e facilone, senza alcun trattamento specifico del disturbo, incarnato come forma qualsiasi di diversità/autismo/malattia, col risultato che Mayer dà la netta impressione di narrare qualcosa che non conosce né padroneggia), una costruzione narrativa che, pur sottotraccia, ricalca pedestremente gli snodi del racconto all’americana: quando tra Adam e Beth le cose sembrano trovare un equilibrio, è chiaro a tutti che a due terzi del racconto emergerà la massima difficoltà, l’innalzamento della posta in gioco, e con altissima prevedibilità ciò sarà dovuto all’esplosione più violenta del disturbo di Adam. Così come è stucchevolmente prevedibile la catarsi finale. Il lieto fine, ovviamente, non può essere pieno e risolutivo, dall’Asperger non si guarisce, però nella sequenza finale Adam si emoziona. Catarsi: l’Asperger trova una sommessa forma d’espressione ai propri sentimenti tramite l’esperienza di vita.

Adam mostra una non comune cura formale, e un trattamento della città di New York che, solo esteriormente, richiama l’estetica di Woody Allen. Ma sul piano narrativo è debolissimo e irritante. Se gli “autori-Sundance” danno di solito netta priorità al racconto, nel momento in cui il racconto viene a cadere, cade il film intero. Max Mayer procede secondo le coordinate assodate dell’understatement indipendente. Perciò, nell’affrontare il tema della malattia e della diversità (che tanto piace, per inciso, al cinema americano mainstream) sceglie di evitare conflitti forti e risaputi. Procede, almeno in prima battuta, secondo un pedinamento del personaggio e della sua relazione con l’esterno, anche tramite l’esperienza dell’incontro amoroso. Ma, se il tono è tenuto basso, è altrettanto vero, purtroppo, che gli argomenti utilizzati sono i più convenzionali possibili. La genialità del diverso, l’autismo come forma superiore di intelligenza e sensibilità incapace di esprimersi all’esterno e di decodificare i segni della realtà (oltretutto, l’approccio alla sindrome di Asperger è generico e facilone, senza alcun trattamento specifico del disturbo, incarnato come forma qualsiasi di diversità/autismo/malattia, col risultato che Mayer dà la netta impressione di narrare qualcosa che non conosce né padroneggia), una costruzione narrativa che, pur sottotraccia, ricalca pedestremente gli snodi del racconto all’americana: quando tra Adam e Beth le cose sembrano trovare un equilibrio, è chiaro a tutti che a due terzi del racconto emergerà la massima difficoltà, l’innalzamento della posta in gioco, e con altissima prevedibilità ciò sarà dovuto all’esplosione più violenta del disturbo di Adam. Così come è stucchevolmente prevedibile la catarsi finale. Il lieto fine, ovviamente, non può essere pieno e risolutivo, dall’Asperger non si guarisce, però nella sequenza finale Adam si emoziona. Catarsi: l’Asperger trova una sommessa forma d’espressione ai propri sentimenti tramite l’esperienza di vita.

Altrettanto banale, scolastico e goffissimo è l’utilizzo del subplot sulla vicenda giudiziaria del padre di Beth, allestito per creare pessimi controcanti tra la sincerità (auto)distruttiva dell’Asperger e la cinica tendenza alla menzogna dei normodotati. Qua e là, a dire il vero, emergerebbe una riflessione molto più seria sui confini delle sovrastrutture culturali. Saper comportarsi in società è sovrastruttura o no? Chi è più umanamente vero, chi mente e si relaziona, o chi dice sempre la verità credendola in buonafede la forma più corretta per relazionarsi? Purtroppo, però, tale riflessione non trova mai una sua compiuta espressione, e la narrazione si adagia in una sua finta libertà. Sia pure sfrangiata e dissimulata, infatti, la costruzione è più classica che non si può, con tutti i suoi bei didascalismi piazzati nei soliti scaltri (?) personaggi di contorno, ciascuno portatore di un senso ostentato e sovrascritto alla narrazione per immagini. Così vale per l’amico di famiglia di colore, Harlan, sorta di tutore di Adam, come per la madre di Beth, entrambi pronti a servire sermoncini sulla vita che sembrano presi di peso dai baci Perugina. Sundance a morte, quindi? No, certo che no. Ma è desolante, in linea generale, constatare come sia rapida e facile l’emersione di rigidi codici narrativi, sempre e comunque, in tutti i contesti creativi. E come anche la poetica dell’understatement, con tutte le sue pallide sordine ostentate e invasive, possa di fatto ammazzare un film.